4月11日至22日,中国美术馆将迎来两位宁波艺术家的重磅个展——“丘壑”陈峰绘画作品展与“炭骨”梅法钗作品展。两位艺术家以截然不同的创作路径,探索传统文化在当代艺术中的创新表达,展现宁波本土艺术力量的多元面貌。

陈峰“丘壑”:山水精神的宇宙能量场

陈峰,1962年出生于浙江宁波,北京、宁波两地自由艺术家。宁波当代艺术学会会长,宁波城市学院艺术学院兼职教授。

由宁波市文联主办的陈峰“丘壑”绘画作品展,聚焦艺术家近二十年的艺术探索成果。在多样风格的作品中,陈峰展现了他对“雪意”“丘壑”“空寒”以及“块垒”等中国意境的现代材料表达。这林林总总的艺术探索,不再拘泥于老画轴的翻新,或某种样式的挪用,甚至是所谓的油画山水。这些新探索是比较广义的,即通常意义上的风景,或是各地的旅行所见,艺术家看出或发现对象的山水性,并予以多种材料混合的综合表达。

哲学家、评论家夏可君博士表示,陈峰以书法锥堆沙式的肌理视觉重塑山川的骨骼,以抽象化的流淌再造山水画的皴法血脉,以空寒的纯净诗意洗涤尘世躁乱的心灵。在他的笔下,古意重获新颜,丘壑乃是凝缩了个体经验与历史记忆的道场空间,因为中国山水画并非仅仅是一个画种,而是艺术的艺术,是道术,是人性与自然保持原初感通关系的大艺术。

作为宁波当代艺术学会会长,陈峰策划的“突围”“朴象”等五届本土展览,曾为城市注入鲜活艺术基因。

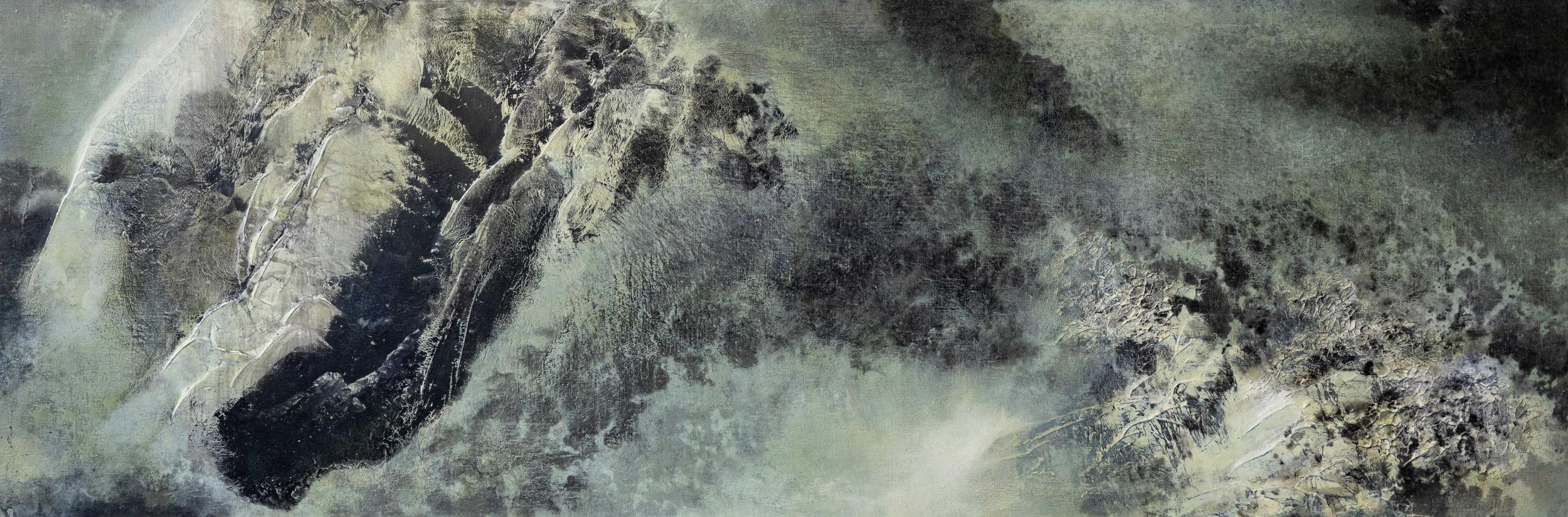

参展作品《雪霁无声》,450cm×180cm,2010年(图片均由陈峰提供)

参展作品《炎炎·山海·经》,270cm×90cm,亚麻布、树脂、油彩、丙烯、漆,2016年

参展作品《汇流之二》,200cmx150cm,2024年

梅法钗“炭骨”:废墟中的文明基因重组

梅法钗,1968年出生于浙江台州,先后就读于中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)、日本东京艺术大学,并获东京艺术大学博士学位。现为宁波大学科学技术学院教授、设计艺术学院院长、文化创意学院院长。

传统文化始终是当代中国艺术的重要议题。梅法钗从材料入手,近年来围绕“焦炭”的物质媒介的利用、转化和展开,探索艺术创作的新可能。这些焦木经过焚烧后形成的独特肌理与残缺形态,被他重新解构、组合,转化为充满象征意义的艺术语言。在作品中,焦木以粉末、立柱、围合等不同形态出现,形成黑与白、虚与实、简与繁的强烈视觉对比,既唤起观者对生命、命运、微观与宏观的哲思,也展现了传统材料在当代艺术中的全新生命力。

策展人冯博揭示创作背后的双重创伤:2017年,梅法钗回到故乡照顾生病的母亲,亲情的难以割舍和内心的焦虑,间或于些许的乡愁,盘桓于他人生的特殊经过。2021年,他家乡一座建于清代的城隍庙在一次大火中化为废墟。作为传统的民间宗教文化中崇祀的重要神祇之一,并维系社群的城隍庙瞬间变为断壁残垣,也就成为他对母亲、对故乡眷恋情结的最后挽歌。

参展作品《烬》系列1,布、木炭、胶、丙烯,500cm×370cm,2025(图片作品由布里诗画廊提供)

参展作品《烬》系列5,皮纸、碳渣、胶,240cm×480cm,2024

参展作品《烬》系列24,亚麻布、炭渣、胶,62cm×62cm,2023

两场展览形成强烈互文——“丘壑”以宇宙能量唤醒山水灵性,“炭骨”以废墟美学重构文明基因,共同演绎传统与当代的共生可能。作为宁波本土艺术家,他们的创作既植根于传统文化,又充满当代实验精神。双展同期登陆国家级艺术殿堂,为宁波文化艺术走向全国提供了新的展示窗口。

宁波市文联表示,宁波艺术家在中国美术馆连续成功举办个人展览,充分彰显了文联系统深化职责落实、强化机制创新、推进人才培养的具体成效。近年来,宁波市积极推动文艺高质量发展,通过政策引导、机制创新、服务保障等多项举措,推动本土艺术人才成长成才,涌现出一批优秀艺术家。此次宁波艺术家赴中国美术馆举办个人展览,既是个人艺术成就的集中展示,也是宁波市推动新时代文艺繁荣发展的成功体现。

编辑: 吴旻纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号

包机、创新!宁海这群企业家不简单

包机、创新!宁海这群企业家不简单